2019年1月25日

[121] 産経国際書会顧問・書心会会長 加藤深流(かとう・しんりゅう)さん(88)

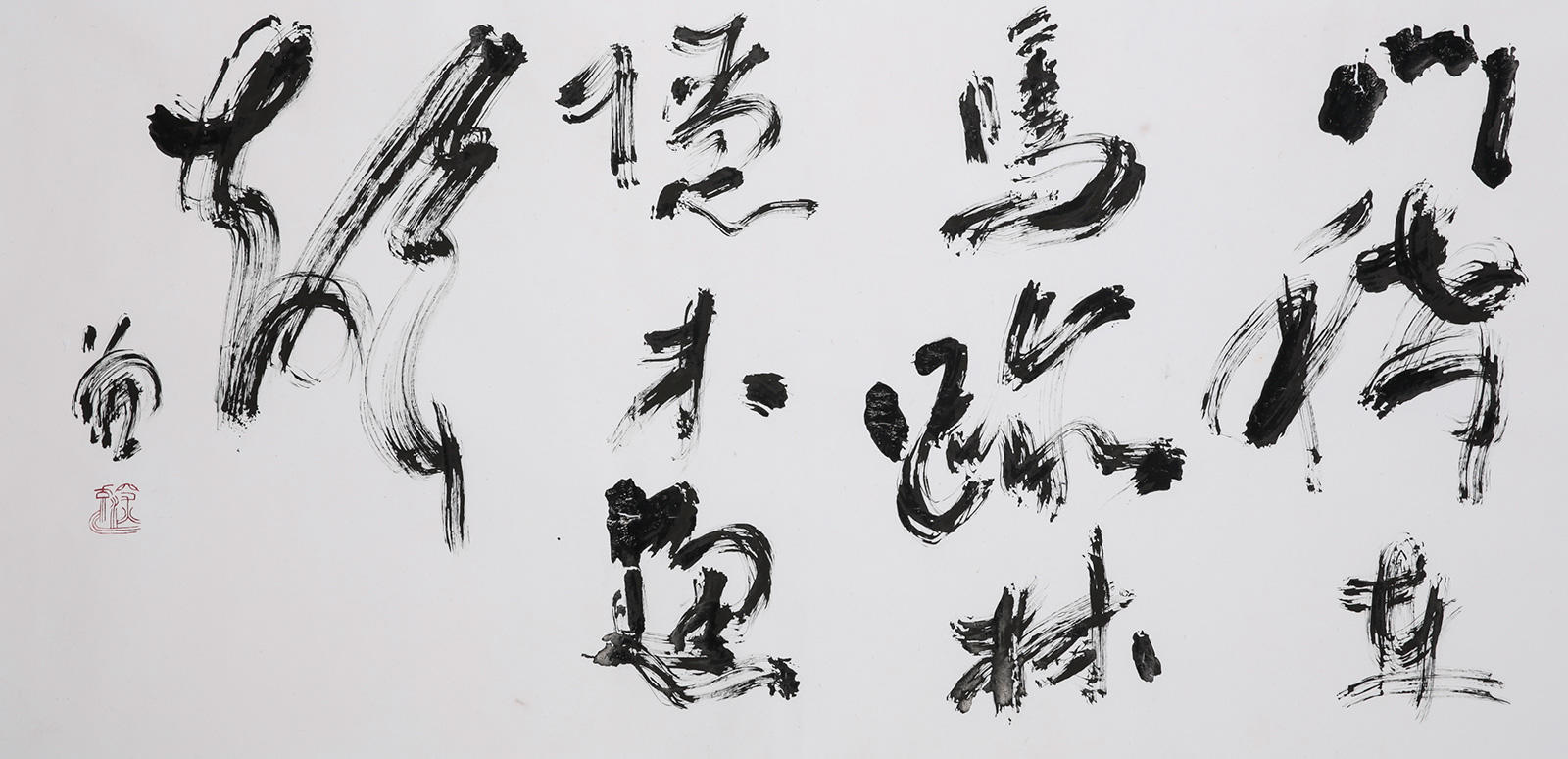

一昨年10月、社中展の直前に心筋梗塞で倒れ、入院生活を送った。復帰1年余で迎える「米寿記念加藤深流書作展」(2月5~10日、銀座の鳩居堂画廊3階)で、蔦かずらから作った「かずら筆」などで制作したオール新作の27点を披露する。

一昨年10月、社中展の直前に心筋梗塞で倒れ、入院生活を送った。復帰1年余で迎える「米寿記念加藤深流書作展」(2月5~10日、銀座の鳩居堂画廊3階)で、蔦かずらから作った「かずら筆」などで制作したオール新作の27点を披露する。「退院してからの1か月は正直、筆を持つ気力もなかった。そのうち、病気になったのは神様や亡くなった師匠から『マンネリの作品を書くな』と怒られたのだ、と思えてきた」。

書の盛んな埼玉・秩父の生まれ。旧制秩父商業学校で日展作家の大澤史峰氏に学び、同時期に同じ日展作家の関口芳岳氏に師事。その後赤羽雲庭、南不乗の両大家の薫陶を得て、平成27(2015)年の第32回産経国際書展で内閣総理大臣賞を受賞した。

輝かしいキャリアと決別し、新しい書に挑むことになったきっかけは、40年ほど前の教師時代の縁から。勤務校の校医が、九州・小倉小笠原藩主の書道師範をつとめた下枝董村の孫で、董村愛用の「かずら筆」をプレゼントされた。幕末の日本書家十傑に数えられた董村は、この筆を使った書で全国に名を轟かせたという。一度使っただけで仕舞ったままになっていたが、その筆のことが脳裏をよぎり、改めて使い出した。

「側筆がきかず、使いにくいこと甚だしいが面白い。漢字はこの筆で、近代詩文は、割りばしの先を割った筆で書きました」と笑う。

思い込んだら一途な性格で、毎日筆を揮っている。

(福本雅保)